서울 영등포구 여의도동 케이디비(KDB)산업은행 본점 모습. 연합뉴스

태영건설의 워크아웃 돌입과 순항 여부는 대주주·채권단·임직원 등 이해관계자 간 공평한 고통분담 합의에 달려 있다. 채권단 손실 분담 중심으로 워크아웃 방안이 짜이면 자칫 특혜 시비가 불거질 수 있다. 정부의 조율과 중재 역량도 시험대에 오를 전망이다.

■ “올 것이 왔다”

태영건설의 유동성 위험은 새삼스러운 일은 아니다. 이미 3~4개월 전부터 시장에선 위기설이 여러 차례 돌았고 태영 쪽의 ‘부인 공시’도 잇따랐던 터다. 지난 18일엔 480억원의 피에프(PF) 대출 만기를 가까스로 10일 연장하기도 했다. 신용평가기관들의 태영건설에 대한 신용등급 조정도 뒤따랐다.

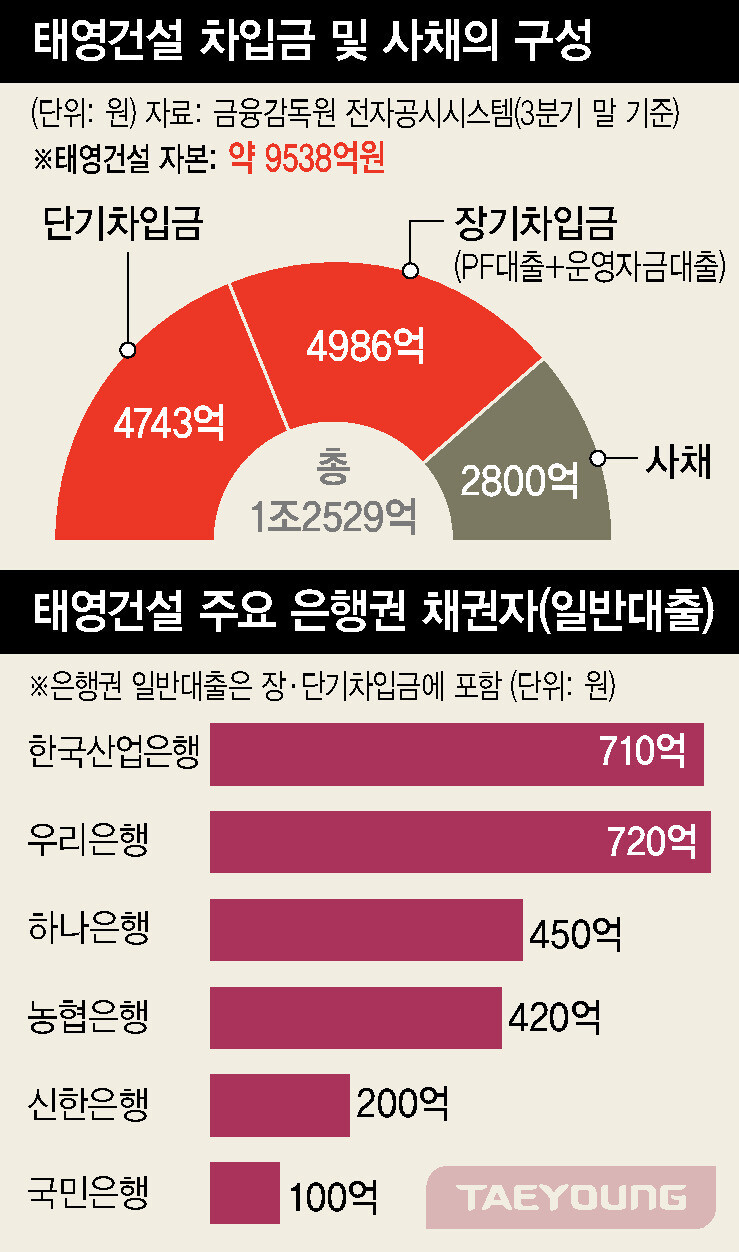

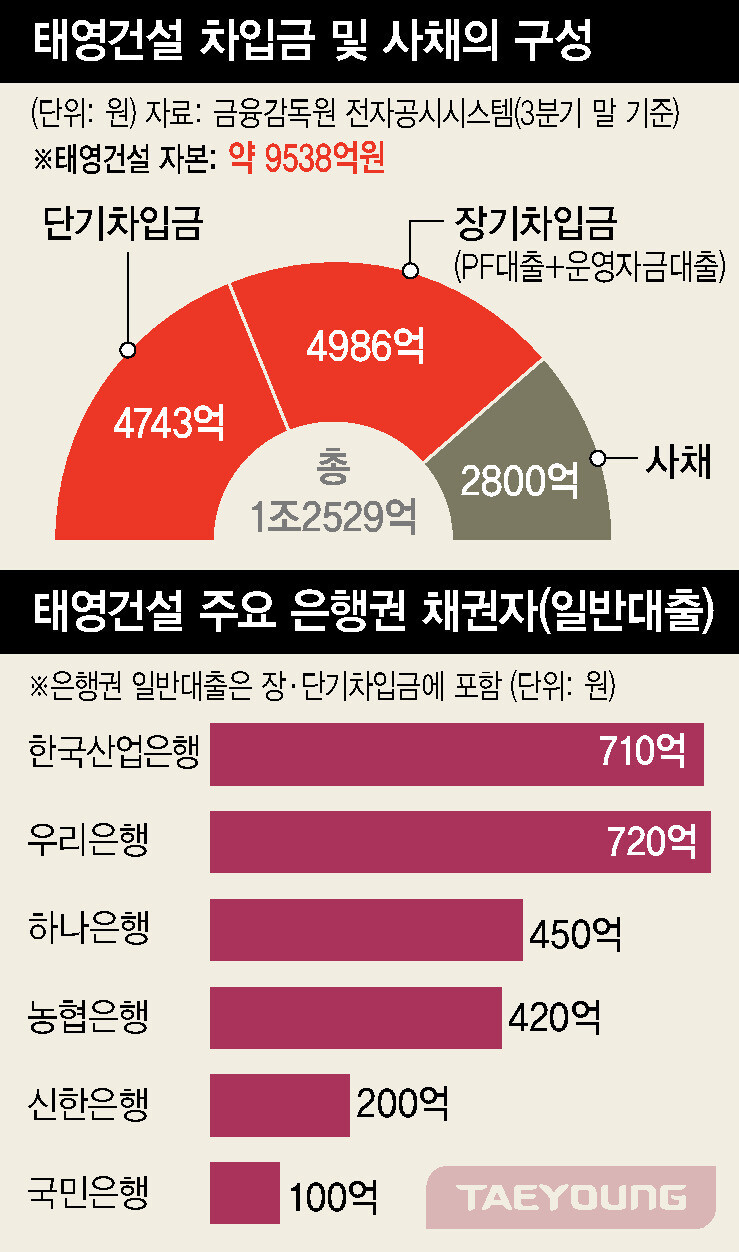

건설 프로젝트 사업이 난항을 겪을 경우 태영건설이 대신 갚기로 약정한 원리금은 8조630억원(19일 기준. 중도금 보증 포함 시 10조457억원)으로 불어난 상황이다. 이 중 상당액을 현시점에서 실제 태영이 갚아야 할 것으로 시장은 간주한다. 특히 이 대출은 상환 구조가 ‘원금 분할’이 대부분인 터라 주기적으로 부도 위험이 불거진다. 신용등급이 강등된 탓에 회사채 추가 발행이 쉽지 않은 점을 염두에 두면 은행으로부터 단기로 돈을 빌리며 부도를 피해야 한다. 9월 말 기준 태영건설의 현금성 자산은 4천억원(별도 기준)이 채 되지 않는다. 워크아웃이나 기업회생절차(옛 법정관리)를 통해 ‘채무 재조정’을 할 수밖에 없는 상황이란 얘기다.

부실 위험은 이미 태영건설을 넘어 그룹 지주사인 티와이홀딩스까지 옮겨붙은 상황이다. 티와이홀딩스 주가가 연중 고점(1만3500원) 대비 약 70% 하락한 4100원대에 형성돼 있는 건 시장 참여자의 시각을 고스란히 보여준다. 강경태 한국투자증권 애널리스트는 “태영건설의 부채 비율은 주요 건설사 가운데 가장 높다”며 “티와이홀딩스의 유동성 지원이 유일한 희망”이라고 짚었다.

■ 고통분담 어떻게 할까

태영건설은 자구안 수립에 고심을 거듭하고 있다. 채권단(주채권은행 산업은행)의 공감을 얻지 못하는 자구안을 냈다간 부도 위험이 급격히 커져서다. 워크아웃은 채권단의 75%(채권액 기준)의 동의가 있어야 개시된다.

자구안은 통상 사업 매각, 대주주 증자, 임직원 임금 동결과 같은 기업(채무자) 쪽 고통분담과 상환 유예, 원리금 탕감과 같은 채권자의 고통분담을 축으로 구성된다. 정부 고위 관계자는 “채권단 신뢰를 얻을 수 있는 강도 높은 자구 계획을 태영이 만들어야 할 것”이라고 말했다.

채권단과의 협상에서 티와이홀딩스가 보유한 ‘에스비에스(SBS) 지분’(36.9%·9월 말 기준)이 변수로 떠오를 소지도 있다. 채권단이 워크아웃 개시의 전제 조건으로 에스비에스 지분을 요구할 수 있어서다. 태영건설의 유동성 위험을 이유로 정부가 채권단을 앞세워 ‘방송 장악’에 나서는 것 아니냐는 논란이 일 수 있다는 얘기다. 태영그룹 사정에 밝은 한 금융권 인사는 “에스비에스 지분이 걸려 있어서 산은 쪽 담당자 머리가 아플 것”이라고 말했다.

부동산 피에프 부실이 태영을 넘어 건설업계 전반으로 확산될지도 우려스러운 대목이다. 이미 부동산 피에프 대출 연체율은 두해 만에 네배 뛰어오른 2.42%(9월 말 기준)이다. 이런 점을 반영해 일성건설·신세계건설·지에스(GS)건설 등 올해 하반기에만 신용등급이 조정된 건설사가 여러 곳이다. 올해 부도 처리된 건설사도 2020년 이후 가장 많은 19곳에 이른다.

남지현 기자

southjh@hani.co.kr 김경락 기자

sp96@hani.co.kr