우크라이나를 다시 가다 (21)

공습 버텨낸 키이우 ‘3번 국립 산부인과’

공습 버텨낸 키이우 ‘3번 국립 산부인과’

21일(현지시각) 오전 지난 3월 러시아군이 키이우까지 들어왔을 때 우크라이나 키이우 3번 산부인과 병원 지하 대피소에 마련된 신생아실이 공개되고 있다. 키이우/김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

공포에 질린 산모들 21일(현지시각) 병원 복도에 ‘콩닥, 콩닥, 콩닥’ 소리가 울려 퍼졌다. 엄마 배 속에 있는 아기의 심장 박동 소리다. 진료실의 초음파 기기에 귀를 기울이고 있던 부부의 얼굴에 미소가 번졌다. 이 병원에서는 3월 한 달 동안 쌍둥이 세 쌍을 비롯해 161명의 아기가 태어났다. 전쟁 전엔 매달 300명가량이 태어났지만 많은 임산부가 피란을 떠나면서 신생아 수가 절반으로 떨어졌다. 당시 이 병원을 찾은 여성들 중에는 러시아군의 직접적 공격을 받은 키이우 외곽 도시 부차나 이르핀 등지에서 넘어온 이들도 있었다. 의사 올레나 스토르차크(42·Olena Storchak)는 임산부들이 극심한 불안 상태였다고 전했다. “아주 작은 소리에도 겁을 냈고, 아주 가벼운 손길도 두려워했어요. 심리적으로 충격을 많이 받은 상태였죠.” 밖에선 폭발음, 총성이 들렸지만 다친 이는 없었다. 공습을 피해 임시로 마련된 지하 분만실에서도 출산은 대체로 순조롭게 이뤄졌다. 다만 예정일보다 출산이 빨라져 적지 않은 아이들이 미숙아로 태어났다. 올레나는 “산모들은 스트레스가 심한 탓에 고혈압, 양막 파열, 태반 조기 박리 등의 증상을 겪었다”고 설명했다. 지상 병동에서 한창 분만 중일 때 공습경보가 울리기도 했다. 의사들은 산모들이 ‘전쟁’, ‘폭격’, ‘공습’ 등을 떠올리지 않도록 애썼다. 동료 의사 옥사나 발라(48)는 설명했다. “남편과 언제 어떻게 처음 만났는지, 첫 데이트는 어땠는지 등을 계속 물어보면서 산모들이 최대한 긴장을 풀도록 했어요.”

21일(현지시각) 오전 지난 3월 러시아군이 키이우까지 들어왔을 때 우크라이나 키이우 3번 산부인과 병원에 머물던 사람들이 피신한 지하 대피소가 공개되고 있다. 키이우/김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

지하실에서 태어난 아기들 이 병원 지하실에는 일반 지하 대피소와 철문 두께가 50cm에 이르러 미사일 공격에도 안전한 방공호가 있다. 이날은 낮 기온이 30℃나 됐지만 병원 지하 대피소에 들어서자 한기가 돌았다. 러시아군이 수도로 쳐들어오던 3월엔 0도에 가까웠다고 한다. 지하 분만실 안엔 8개의 침대가 빼곡히 늘어섰다. 그 사이엔 갓 태어난 아기를 뉘일 베이비 박스가 놓였다. 분만실 한쪽 상자엔 아기들을 위한 배냇저고리와 작은 양말이 담겨 있었다. 시멘트와 벽돌의 맨살이 훤히 드러난 지하실이었지만 아직도 분만실에서는 아기와 엄마의 포근하면서도 축축한 숨결이 느껴지는 듯했다.

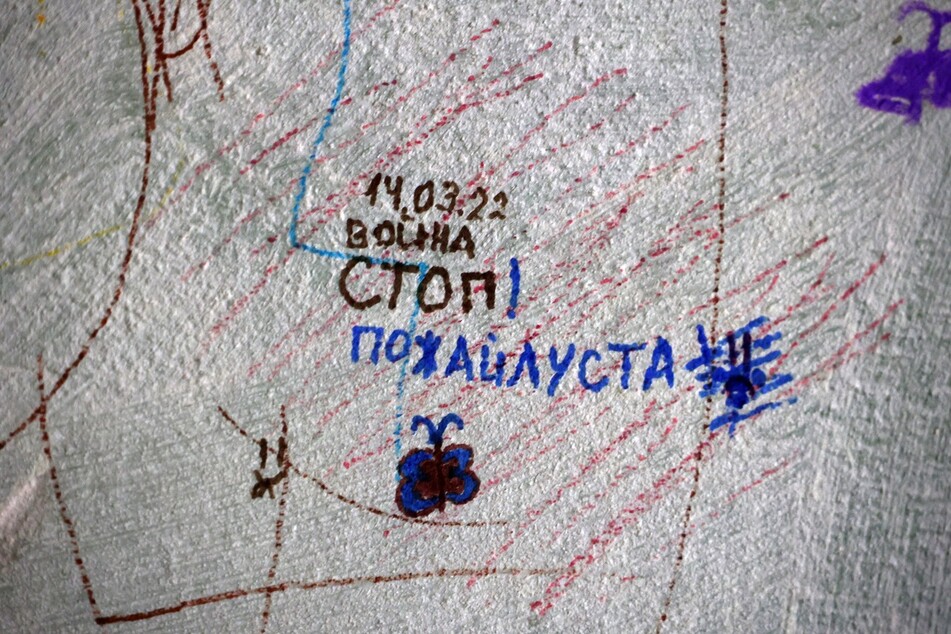

21일(현지시각) 오전 지난 3월 러시아군이 키이우까지 들어왔을 때 우크라이나 키이우 3번 산부인과 병원 지하 대피소로 피신한 한 어린이가 ‘전쟁을 그만 멈춰주세요!’라고 벽에 적은 글. 키이우/김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

마을 대피소가 된 병원 임산부뿐 아니라 병원 근처에 사는 노인·아이들까지 병원으로 피란을 왔다. 병원은 의약품과 잠 잘 곳과 먹을 것을 제공했다. 지역 사회도 힘을 보탰다. 병원 인근 식당에선 하루에 피자를 60판씩 보내오기도 했다. 최소 200명 이상이 한 달을 병원에서 보냈다. 병원은 북적였다. 사람들은 바닥에서 자는 이가 없도록 서로 침대를 나눠 썼다. 의사 올레나는 매일 건물 안에 있는 사람 수를 세어 당국에 보고했다. 만약 미사일이 날아올 경우 몇 명이 건물 안에 있는지 구조대가 알아야 하기 때문이었다. 러시아군이 마리우폴이나 하르키우에서 산부인과 등 민간인이 있는 병원을 공격했다는 끔찍한 소식도 들려왔다.

우크라이나 키이우 3번 산부인과 병원에서 21일(현지시각) 오전 지난 3월 러시아군이 키이우까지 들어왔을 때 병원에서 근무했던 전문의인 올레나 스토르차크(왼쪽)와 옥사나 발라가 <한겨레>와 인터뷰를 하고 있다. 키이우/김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

우크라이나 키이우 3번 산부인과 병원에서 21일(현지시각) 오전 출산을 하루 앞둔 올하 사돈체바가 지난 3월 러시아군이 키이우까지 왔을 당시 이야기를 하고 있다. 키이우/김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

악몽을 견딘 예비 엄마들 이날 병원에서 만난 임산부 아리나 마르슈크(24·Arina Marshchuk)는 개전 즈음 임신 초기였다. 경찰이었던 남편은 아리나를 키이우에서 약 200여km 떨어진 빈니차로 피신시켰고 자신은 키이우로 돌아왔다. “하루, 하루가 그의 마지막 날이 될 수 있다는 생각 때문에 아무것도 할 수가 없었어요. 아기의 건강을 해칠까 걱정됐지만, 매일 안정제를 먹지 않고는 버티지 못했어요. 하지만 어느 순간부터는 약도 효과가 없더라고요.” 남편과 떨어진 아리나를 위로해 준 건 함께 지내는 반려견이었다. 폭발음이나 로켓이 날아가는 소리가 나면 개는 배 위에 가만히 머리를 갖다 댔다. 지난달 다시 키이우의 집으로 돌아온 아리나는 9월 출산을 앞두고 있다. 출산 예정일을 하루 앞둔 올하 사돈체바(36·Olha Sadontseva)는 키이우에서 3월을 보냈다. 어떻게 그 시기를 보냈느냐고 묻자 그는 “잘 기억이 나지 않는다”고 답했다. 더는 악몽을 떠올리고 싶지 않아 하는 듯했다. “올해 9살인 아들이 항상 제 곁에서 ‘엄마, 괜찮아’라고 말해줬어요. 아들과 배 속의 아이를 위해 강해져야 했죠.” 체온과 위로를 나눈 작은 존재들. 그들이 있었기에 아리나와 올하는 불러오는 배를 안고 지옥의 시간을 통과할 용기를 냈던 것 같다. 키이우/노지원 기자 zone@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)