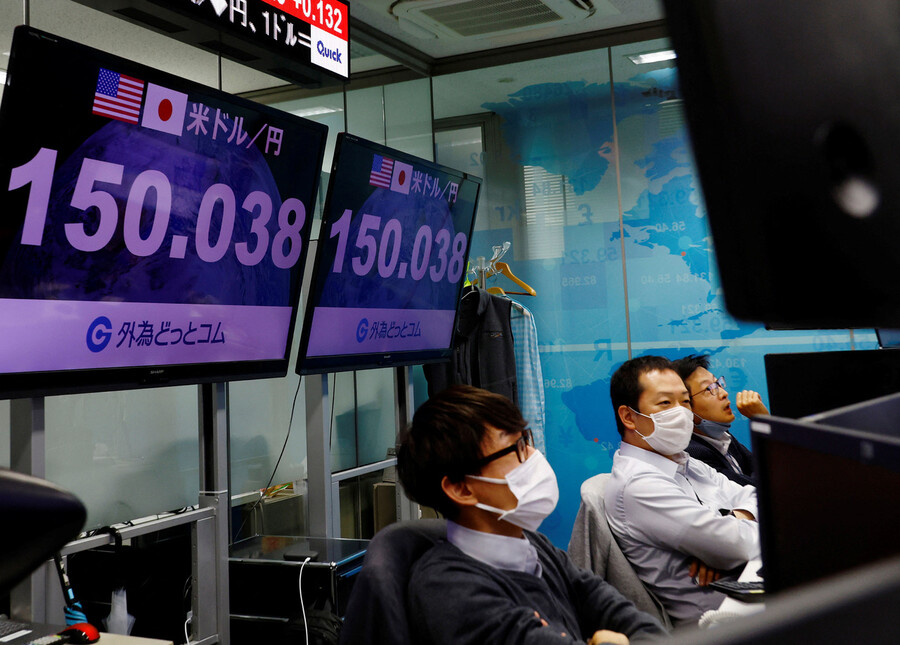

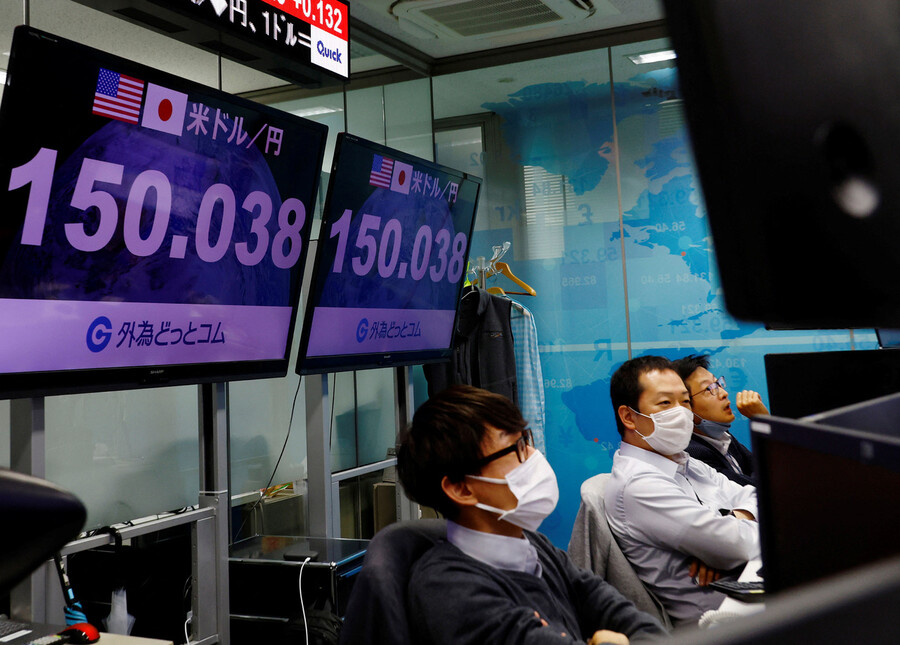

일본 엔화 가치(엔-달러 환율)가 심리적 마지노선인 ‘1달러=150엔’을 넘어섰다. 외환 업무를 하는 회사 직원들이 엔-달러 환율이 표시된 화면을 바라보고 있다. 도쿄/로이터 연합뉴스

엔·달러 환율이 심리적 마지노선인 ‘1달러=150엔’을 넘어섰다. 좀처럼 꺾이지 않는 엔화 약세 흐름에 일본 정부가 외환 개입에 다시 나설지 초미의 관심사다.

20일 오후 도쿄 외환시장에서 엔·달러 환율이 한때 1달러에 150엔 초반을 넘어섰다. 엔·달러 환율이 이 선을 넘어선 것은 ‘거품 경제’ 붕괴가 시작된 1990년 8월 이후 무려 32년 만이다. <엔에이치케이>(NHK) 방송은 “미국이 기록적인 인플레이션을 억제하기 위해 큰 폭의 금리 인상을 계속하면서 일·미의 금리 차가 더욱 커질 것이라는 전망에 엔화를 팔고 달러는 사려는 움직임이 강한 것이 원인”이라고 전했다.

최근 엔화 가치 하락의 속도가 상당히 빨라졌다. 엔-달러 환율은 지난달 1일 24년 만에 ‘1달러=140엔대’에 진입하더니, 두 달도 되지 않아 150엔에 달한 것이다.

그러자 일본 정부가 재차 외환 개입에 나설 것이라는 전망이 나오고 있다. 스즈키 슌이치 재무상은 이날 ‘1달러=150엔’이 넘어선 뒤 기자들을 만나 “투기로 인한 과도하고 급격한 변화는 용납할 수 없다. 변동률에 주목해 그런 움직임이 있을 경우 단호하게 대응하겠다는 기존 생각에 아무런 변화가 없다”고 말했다. 스즈키 재무상은 참의원 예산위원회에서도 “최근과 같은 급속하고 일방적인 엔 약세 진행은 바람직하지 않다”며 “외환시장 동향을 긴장감 있게 주시하는 동시에 과도한 변동에 대해선 앞으로도 적절한 대응을 하겠다”고 견제에 나섰다. 대표적인 엔 약세론자인 구로다 하루히코 일본은행 총재도 전날 “최근의 엔 약세는 경제에 마이너스고 바람직하지 않다”고 강하게 발언한 바 있다.

다만, 개입을 해도 효과가 별로 없을 게 분명하다. 미국 연방준비제도(Fed)가 다음달에도 큰 폭의 금리 인상을 단행할 것으로 보여 엔 약세 흐름을 꺾을 수 있는 국면 전환이 쉽지 않다. 미국 금리는 오르는데 일본 금리는 제자리여서 엔화는 팔고 달러는 사려는 움직임을 멈추기가 불가능하다. 앞서 일본 재무성은 지난달 22일 24년 만에 달러를 팔아 엔화를 사들이는 외환 개입에 나섰지만 ‘약발’이 오래가지 못했다. <니혼게이자이신문>은 “1달러=150엔을 돌파했다고 해도 엔화 매도가 멈출 가능성이 낮은 상황이다. 엔화 약세의 출구가 없다”며 “대표적인 안전통화였던 엔화의 모습은 과거의 것이 됐다”고 지적했다.

30여년 만의 엔화 약세가 이어지는데도 올 4~9월 일본의 무역수지 적자폭이 역대 최대 규모로 커졌다. 우크라이나 전쟁으로 인한 에너지 가격 폭등과 중국 경제의 부진으로 수입 증가액이 수출 회복분을 뛰어넘었기 때문이다.

일본 재무성은 20일 올 상반기(4~9월·일본 회계연도는 4월 시작) 수출액에서 수입액을 뺀 무역수지가 11조75억엔(약 105조5천억원) 적자로 집계됐다고 밝혔다. 이는 비교 가능한 통계가 있는 1979년 이후 역대 최대 규모다. 지금까지 6개월 기준으로 무역수지가 최대 적자를 기록한 것은 2013년 하반기(8조7600억엔 적자)였다.

일본 무역수지를 악화시킨 가장 큰 원인은 급등한 원유 등 에너지 수입 가격이었다. 올 4~9월 원유·석탄·천연가스 등을 모두 합친 ‘광물성연료 수입액’은 지난해 같은 기간보다 무려 125.8%나 늘었다. 관심을 모은 대중 무역을 보면, 수출은 코로나19로 바닥을 찍었던 지난해 같은 기간보다 7.4% 회복되는데 그쳤다. 그에 비해 수입은 25.1%나 증가했다.

함께 발표된 9월 무역수지 역시 2조939억엔 적자로 지난해 7월부터 14개월째 적자를 이어갔다. 역대급 엔 약세 상황인데도 수출이 급등해 무역수지가 흑자로 전환되지 않고 적자가 이어지는 ‘이상한 상황’이 고착화된 모양새다. 무역적자가 심화되면서 일본이 올해 연간 기준으로 42년 만에 처음으로 경상수지 적자를 기록할 것이라는 관측이 나온다.

도쿄/김소연 특파원

dandy@hani.co.kr