[편집국에서] 김진철 | 경제산업부장

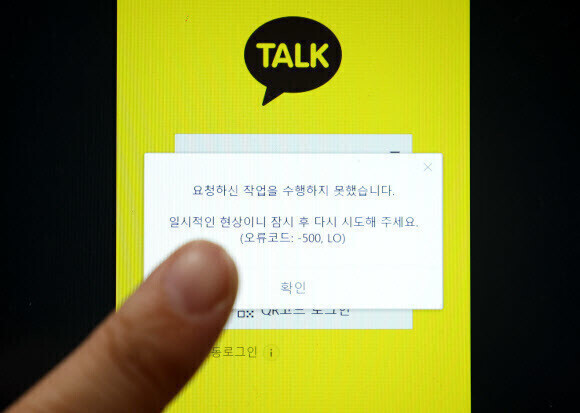

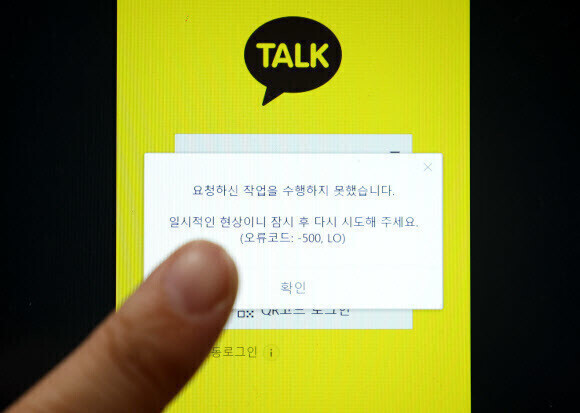

지난 15일 오후, 제법 한가한 시간을 뚫고 스마트폰 메신저가 울렸다. ‘카카오 다운. 맵, 내비, 카톡 모두. 카뱅도.’ 오후 4시16분이었다. 4분 뒤 ‘판교데이터센터 화재’에 이어 네이버 메일도 불통이라는 메시지가 도착했다. 토요일 오후 쉬고 있었을 빅테크팀 담당 기자들에게 취재 지시가 떨어졌다. 이때까지만 해도 별일 아니겠거니 했다. ‘카톡’이 안 되는 일은 종종 있었고 별일 없다는 듯 다시 회복되곤 했기에. 주말이어서 평일처럼 카톡을 쓰는 일도 많지 않으니 큰일도 아니리라 여겼다.

취재 메모를 보니, 카카오와 네이버가 해당 데이터센터를 이용하고 있었다. 특히 ‘카카오는 자체 데이터센터 없이 100% 외부 임대로 운영 중, 네이버는 자체와 외부를 병행 사용 중’이라는 대목에 눈길이 한참 머물렀다. ‘국민메신저’는 자체 데이터센터 없이 운영되고 있었다. 충격적인 것은 백업 복구 시스템조차 제대로 갖추지 않았다는 사실이다. 이날 오후 3시33분 화재에서 퍼져나간 카카오 서비스 먹통 사태는 이렇게 시작됐다. ‘디지털 디톡스’ 했다는 여유로운 이들도 있었지만 생업에 곤란을 겪은 이들도 많았다. 주말이 아니었다면 혼란과 피해는 더욱 컸을 것이다.

당장 문제가 된 것은 ‘먹통’이지만, 더 들여다봐야 할 것은 따로 있다. 카카오 내부 시스템이다. ‘복구 시스템을 갖추지 않게 한’ 더 근본적인 카카오 시스템은, 드러나지 않은 또 다른 시스템적 문제들을 안고 있을 가능성이 크다. “화재는 워낙 예상을 못 한 시나리오”라던 카카오 고위 임원의 말은 조롱당하거나 공분을 샀지만, ‘화재’가 아닌 ‘예상’에 방점을 찍으면 대단히 솔직한 말이었을 것이라고 짐작한다. 10년간 월간 활성이용자 4천만명을 안정적으로 거느린 카카오톡, 지난해 6조원에 이어 올해 7조원 넘는 매출을 기대해온 카카오의 시스템에 뚫린, 카카오의 눈에 보이지 않은 구멍에서 ‘먹통 사태’는 비롯됐다.

카카오의 국내외 계열사가 187곳(6월 기준)에 이른다는 사실은, 카카오를 지탱해온 기업문화를 상징한다. 카카오 구성원들의 ‘각개전투’는 높은 자율성을 바탕으로 펼쳐졌고 매우 효율적이었을 것이다. 이른바 카카오 특유의 수평적이고 자유로운, 자기주도적 기업문화는 호평받기도 했다. 전 직원이 온·오프라인으로 만나는 티오백(T500·Thursday 5:00)에서 직원들이 김범수 이사회 의장을 “브라이언”이라고 호명하며 묻고 답하는 모습은 여느 대기업에서 찾아보기 어려운 장면이었을 것이다.

그러나 각개전투는 자칫 ‘각자도생’으로 이어지기 쉽다. ‘내가 잘해야 한다’를 ‘나만 잘하면 된다’로 착각하는 순간, 하나의 전쟁을 위한 각각의 전투는 제각기 중구난방으로 살아날 방도 찾기로 전락하기 십상이다. 철학 없이 수익과 성공만을 목표로 달려가는 조직은 각자도생의 구렁텅이에 빠져 갈 길을 잃을 수밖에 없을 것이다. 조직에서 꼭 필요한 일을 누군가 솔선수범 떠올리기보다, 내 일이나 내 돈 아니면 무관심한 상태에 머물 것이라는 뜻이다. 먹통 사태를 수습하는 과정에서 카카오가 보여준 모습은, 안타깝게도 관리되지 않는 오합지졸이나 다름없었다.

커다란 덩치에 걸맞은 시스템을 갖추지 못한 카카오를 들여다보자니 한국 사회가 겹쳐 보였다. 영혼을 저당 잡힐지언정 아파트와 가상자산으로 내달리던 사람들에게, 또한 사람들을 이렇게 몰고 가는 사회 구조와 제도 속에서, 구멍 뚫린 시스템에 눈 돌릴 여유는 쉽사리 주어지지 않는다. 코로나 극복과 케이(K)-컬처에 힘입은 ‘눈떠보니 선진국’은, 이러한 구조적 취약성을 안고서 안정적으로 성장하는 사회로 거듭날 수는 없다.

사족이지만, 그나마 다행인 것은 윤석열 대통령의 “독과점 대응” 발언이다. 먹통 사태의 직접 원인인 데이터센터 화재나, 백업 시스템 부재는 플랫폼 독과점과는 아무런 관련이 없다. 그럼에도 플랫폼 독과점에 사회적 시선이 집중되고, ‘자율규제’ 기조에 파묻힌 중요한 의제가 되살아난 것은 틀림없이 윤 대통령의 공이다. 카카오의 앞날에 중요한 계기가 될 먹통 사태가 한국 사회에도 중요한 기회를 마련한 것 같다.

nowhere@hani.co.kr