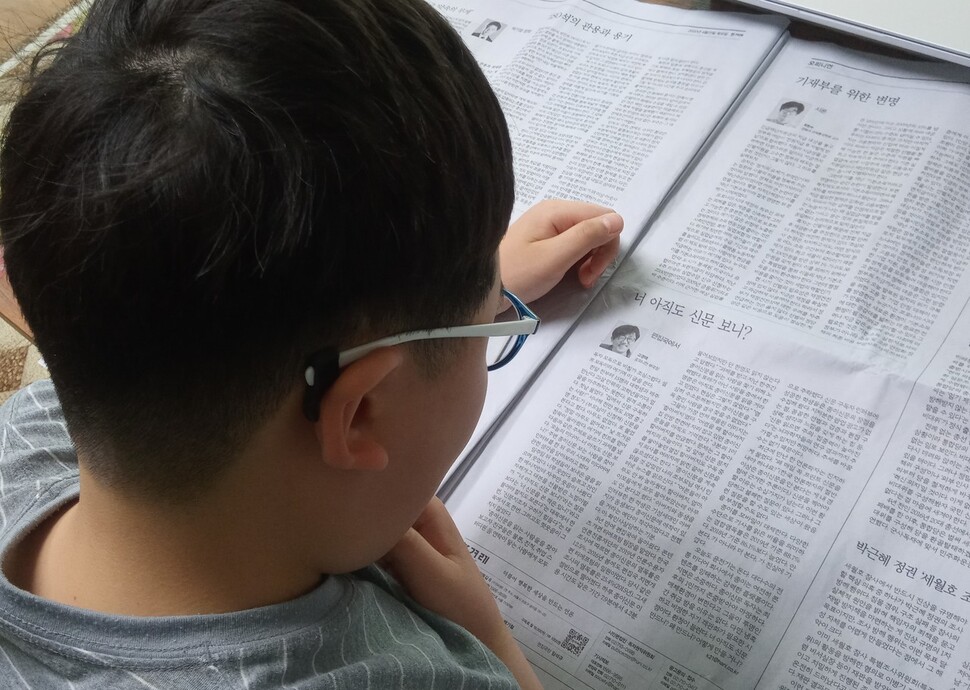

지난 칼럼 ‘너 아직도 신문 보니?’를 읽고, 경기 고양시의 한 초등학교 학생 독자가 칼럼을 읽는 사진을 이메일로 보내왔다. “저는 아직도 신문 봅니다. 사람의 생각이 담겨있는 신문이 좋습니다”라고 이메일에 적은 이 학생은 “한겨레신문 참 좋습니다”라는 추신을 남겼다.

오후 5시면 거의 어김없다. 신문을 버린다. 내 책상 뒤편에 놓인 부국장단 공용 탁자 위엔 신문들이 흐트러져 있다. 아침에 각 신문당 1~2부씩 배달된 최종판이다. <한겨레>를 비롯해 다른 일간지와 경제지가 섞여 있다. 조·석간 합해 30부 정도다. 오전에는 챙겨 읽는다. 오후가 되면 폐기대상이다. 탁자 지저분한 꼴을 견디지 못하는 누군가가 저녁 마감시간을 앞두고 치운다. 그러모으면 품에 한가득이다. 편집국 출입구 근처에 놓인 대형 쓰레기통이 행선지다. 비슷한 시각, 각 부서장의 책상에서도 같은 풍경이 펼쳐진다. 신문사에 매일 총 몇 부의 일간지가 들어오는지 알아보았다. 500여부란다.

지난 번 내 칼럼 제목은

‘너 아직도 신문 보니?’였다. 칼럼을 출고하며 걱정했다. 독자를 비웃는 뜻으로 읽혀질까봐서였다. 한데 다음날 여러 독자들은 “아직도 신문 본다”는 제목의 애틋한 이메일을 보내주었다. “팔각성냥갑이 사라지긴 했지만 아직도 빵집에서 케잌을 사면 무지개색 초와 함께 꼭 끼워주는, 절대 쓸모없지 않은 그 성냥개비처럼, 꼭 제가 아이들을 키우는 동안만이라도 종이신문이 연명했으면 합니다.” 경남 양산에 사는, 5살과 3살 아이의 엄마라는 독자의 편지였다. 경기 고양시의 한 초등학교 4학년생은 본인이 신문 읽는 모습을 인증샷으로 첨부해 이런저런 의견을 적어보냈다. 그래서 나는 따뜻한 위로를 받았다, 라고 쓰려는 것은 아니다.

얼마 전 서촌에서 옛 친구들을 만났다. 한겨레 1만호 기념특집호(5월18일치) 한 부씩을 선물 삼아 가져갔다. 신문을 건네며 습관처럼 물었다. “너네 신문 보냐?” 답은 비수다. “요즘 누가 신문 보냐.” 친구를 잘못 둔 나의 죄다. 근데 어디서 들어본 말이다. 제이티비시(JTBC) 드라마 <부부의 세계>에 등장한 이런 대사를 기억하실런지 모르겠다. “요즘 누가 신문 본다고 저러고 다니는지 모르겠네.” 11회였다. 집 앞에서 서성거리는 낯선 남성에 관해 여다경이 의혹의 눈초리를 보내자 이태오가 신문판촉원이 온 것처럼 둘러대며 한 말이다. 친구의 언사에 화가 나려는 찰나, 맥주를 나르던 식당 사장님이 한겨레 1만호 커버를 힐끗 보더니 말했다. “어, 그거 며칠 지난 건데?” “어떻게 아세요?” “제가 한겨레 창간 때부터 독자잖아요.” 다시 위로를 받았다, 라고 쓰려는 것은 아니다.

위로가 아닌 악담을 채집한다. 편집국 콘텐츠개편 티에프 팀장을 맡은 이후, 외부에서 사람을 만날 때마다 코멘트를 요청한다. 냉정한 말은 자극이 된다. 듣다 보면 숫제 악담이다. 얼마전 다른 직종으로 옮긴 기자 출신 후배가 던진 말은 이러했다. “혁신을 한답시고 젊어지려고 하지 마요. 젊은이들 신문에 관심 없어. 어차피 40대 이하는 안 보잖아. 굳이 바꿀 필요 없다니까요.” 대학 교수 한 분도 선한 얼굴로 “신문 안 본 지 오래 됐다”며 운을 떼더니 악담을 쏟아냈다. 말의 강도가 얼마나 셌던지, 귀에서 고름이 나오는 줄 알았다.

대형 쓰레기통에 하루 수명이 다한 신문 뭉치를 버리며 생각한다. 이렇게 미련할 수가. 종이신문의 생산공정은 고지식하다. 아니 정성스럽다. 거대한 운동장 같은 7층 편집국(1,003.34제곱미터다)에서 취재·사진·교열·편집기자와 디자이너·퍼블리셔들이 다단계 게이트키핑을 거치며 아침부터 밤까지 기사와 제목을 다듬고 지면을 짠다. 다음날 새벽같이 인쇄된 신문을 집과 사무실로 일일이 배달해준다. 대한민국 ‘배달민족의 원조’는 신문이 아닌가. 그러나 지난번 칼럼에 썼듯, 하루 평균 신문 이용시간은 4.2분. 개인의 핸드폰 이용시간이 주52시간을 초과하는 디지털 세상이다. 그 격차는 종이를 루저 매체처럼 보이게 한다. 내가 듣는 악담의 뿌리다.

오래된 종이 독자들에게 경의를 표한다. 신문이 미련한 매체가 된 현실에서 ‘당당한 소수’가 된다해도 두려워하지 않을 이들이 있어 든든하다. 악담을 아무리 듣는다 해도, 신문의 매력은 쉽게 소멸하지 않는다. 정신승리라 해도 좋다. 텍스트는 신비롭고 그 가치는 영원하다. 모바일이냐 종이냐도 결정적인 문제는 아니다. 플랫폼 불문하고 좋은 콘텐츠는 살아남는다. 신문이 더 품위 있게 오래 살아남으려면 진짜 버려야 할 것은 무엇인지 생각해본다. 무엇을 보태야 할 지 생각해본다. 종이독자의 더 큰 자부심을 위해, 나는 한 걸음 물러서 악담 중에 약이 될 말을 곱씹어볼 뿐이다.

고경태 ㅣ 오피니언 부국장

k21@hani.co.kr