석유의존 경제의 미래에 대한 위기감 커

화성 탐사를 지식경제로의 전환 계기로

화성 탐사를 지식경제로의 전환 계기로

아랍에미리트 화성탐사 프로젝트 팀원이 20일 아침 일본 다네가시마우주센터에서 로켓에 실려 하늘로 올라가고 있는 화성탐사선을 바라보고 있다. MBRSC 제공

이륙하는 아랍에미리트 화성 탐사선 아말. MBRSC 제공

화성 탐사 프로젝트의 세 가지 목표 옴란 샤라프 화성 프로젝트 총괄책임자는 지난 9일(현지시각) 열린 기자회견에서 "많은 사람들이 왜 우주로 가려는 것이냐고 묻는다"며 "화성 도달 자체가 목표는 아니다"라고 말했다. 그가 밝힌 화성 탐사 프로젝트의 목적은 세 가지다. 첫째는 학생들에게 미래에 대한 꿈을 심어 미래의 인재들이 과학과 기술 분야에 뛰어들도록 유도하는 것이다. 둘째는 화성 탐사 프로젝트 자체를 관련 과학기술산업 육성의 기회로 활용하는 것이다. 셋째는 이를 통해 식량, 물, 에너지, 석유 이후 경제 등 당면한 국가 현안을 해결할 수 있는 기틀을 마련하는 것이다. 샤라프는 인터넷 미디어 `액시오스' 인터뷰에서 "국가 지도자들이 우주 분야를 그 동력으로 택한 것은 우주 부문의 기준치가 가장 높기 때문"이라고 말했다.

두바이에 있는 무함마드 빈 라시드 우주센터 전경.

오일달러로 단기간에 이룬 부가 오히려 독이 돼 석유는 1971년 영국에서 독립한 가난한 어업국가를 짧은 기간 안에 1인당 소득을 세계 최고 수준으로 높여줬다. 하지만 그게 독이 되고 말았다. 석유로 쌓은 부에 안주하는 분위기에 빠져 버린 것이다. 대부분의 실물 경제 현장을 책임진 건 외국인 노동자들이었고, 인구 12%의 토착주민들은 정부가 보장하는 고임금 직종과 각종 보조금에 젖어 있었다. 그러나 석유자원 중심의 단일 경제 시스템은 외부 환경 변화에 대한 대응력이 취약할 수밖에 없다. 2008년 글로벌 금융 위기는 그 취약성을 그대로 노출했다. 이어 2010년대 초반 아랍권을 뒤흔든 `아랍의 봄' 민주화 시위, 그 이후 전개된 저유가 시대는 산유국 경제의 미래에 짙은 그림자를 드리웠다. 존 앨터만 미 국제전략문제연구소(CSIS) 중동프로그램 총괄은 `네이처' 인터뷰에서 “정부는 과감한 목표를 제시해 대안의 길을 찾고 동기를 부여하려 노력했지만 편한 정부 일자리에 젖은 시민들은 별다른 의욕을 보이지 않았다"고 말했다.

화성탐사선 아말 발사 장면을 모니터로 지켜보고 있는 프로젝트 총괄 옴란 샤라프(왼쪽).

프로젝트팀에게 떨어진 우주선 지침 “구입하지 말고 제작하라” 화성 탐사는 그런 시기에 등장한 분위기 대전환을 위한 대형 프로젝트였다. 프로젝트 총괄책임자인 옴란 샤라프는 "화성 임무의 운전자는 우주가 아니고 경제"라고 말한다. 정부는 처음부터 화성 프로젝트팀에게 우주선을 `구입'하는 게 아니라 `제작'해야 한다는 지침을 내렸다. 하지만 출범 당시 프로젝트팀은 평균 연령 27세의 신출내기들이었다. 이에 따라 이들을 대상으로 한 초고속 훈련이 시작됐다. 아랍에미리트의 엔지니어들은 경험 많은 미국 연구진 옆에서 견습생처럼 열심히 배우고 익히면서 짦은 시일 안에 과학자로 변신해갔다.

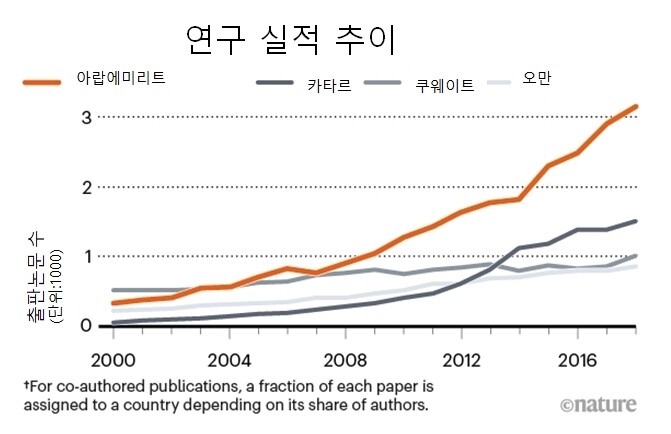

네이처에서 인용

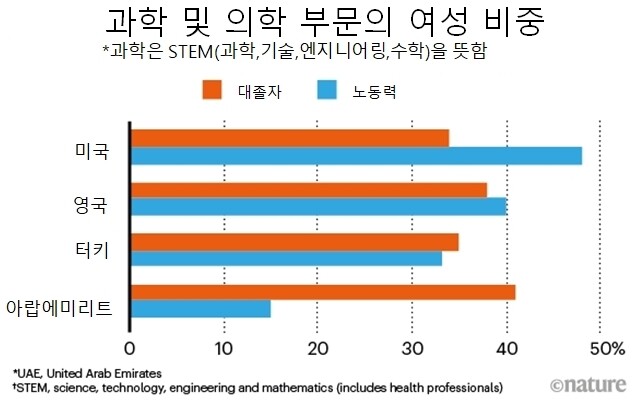

짧은 기간 내 긍정 변화 조짐…여성 비중 높아 눈길 아직 많은 세월이 흐른 건 아니지만 긍정적인 변화의 조짐들은 나타나고 있다. 국내총생산 대비 연구개발비 비중은 2011년 0.5%에서 2018년 1.3%로 높아졌다. 2021년에는 1.5%로 높일 계획이라고 한다. 아랍에미리트의 최고 명문 대학들은 지난 몇년 사이 천문학, 물리학을 비롯한 기초과학 분야에서 학위과정을 신설했다. 행성과학팀의 34%, 화성탐사팀의 80%가 여성이다. 아랍에미리트 과학기술계에선 여성의 비중은 매우 높은 편이다. 과학, 기술, 공학 및 수학 졸업생의 56%가 여성이다. 이 나라의 과학기술 정책을 총괄하는 첨단과학기술부 장관 사라 알 아미리도 33살의 여성 과학자다. 두바이의 보스턴 컨설팅 그룹 파트너인 마야 엘-하켐(Maya El-Hachem)은 상대적으로 기회가 적은 여성들의 학구열이 높고, 남성들은 사업에 뛰어들거나 해외유학을 떠나기 때문으로 추정한다.

네이처에서 인용.

아랍에미리트 최초의 우주비행사 하아 알 만수리(왼쪽). 위키미디어 코먼스

이제 첫 발 내디딘 셈…갈 길은 멀어 그러나 아직 갈 길은 멀다. `네이처'에 따르면 고등교육기관 100여곳 중 연구 수행 능력이 있는 곳은 소수이고 정규 연구원 수도 수백명에 불과하다. 대학생들은 주로 인기 높은 공학, 경영학에 몰려 있고 기초과학을 전공하거나 박사학위 과정에 들어가는 학생들은 매우 적다. 유엔교육과학문화기구 집계에 따르면 2010년까지는 박사학위자가 한 명도 나오지 않았다. 2017년 현재 전체 학생 중 박사과정에 있는 사람은 0.8%가 안 된다. 더구나 팬데믹에 따른 세계적인 경기 위축과 저유가 시대 장기화가 점쳐지고 있어 이것이 발목을 잡을 수도 있다. 아랍 최초의 화성 탐사 프로젝트가 중동 산유국들이 맞고 있는 위기상황 돌파의 한 모범 사례를 만들어갈 수 있을지 주목된다. 곽노필 선임기자 nopil@hani.co.kr, ▶곽노필의 미래창 바로가기

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)