일러스트 박민희

[탐사기획] 부끄러운 기록 ‘아동 학대’

사그라든 25명의 ‘구조 신호’

오늘도 아빠는 쇠몽둥이를 들었다. 네 남매 중 유독 민지를 때렸다. 이유는 없었다. 일곱 살짜리 오빠가 아빠를 막아섰다. 불가능한 일이었다. 오빠는 바지에 오줌을 지렸다. 외할머니가 목격자다. 이모도 눈치를 챘다.

“아빠와 함께 있지 않게 해주세요.”

뒤늦은 증언이 이모로부터 나왔다. 민지의 평소 소원이라고 했다. 세 살짜리 민지는 자신의 소원에 목숨이 달려 있었다는 걸 알았을까. 민지는 결국 그 소원을 이루지 못했다.

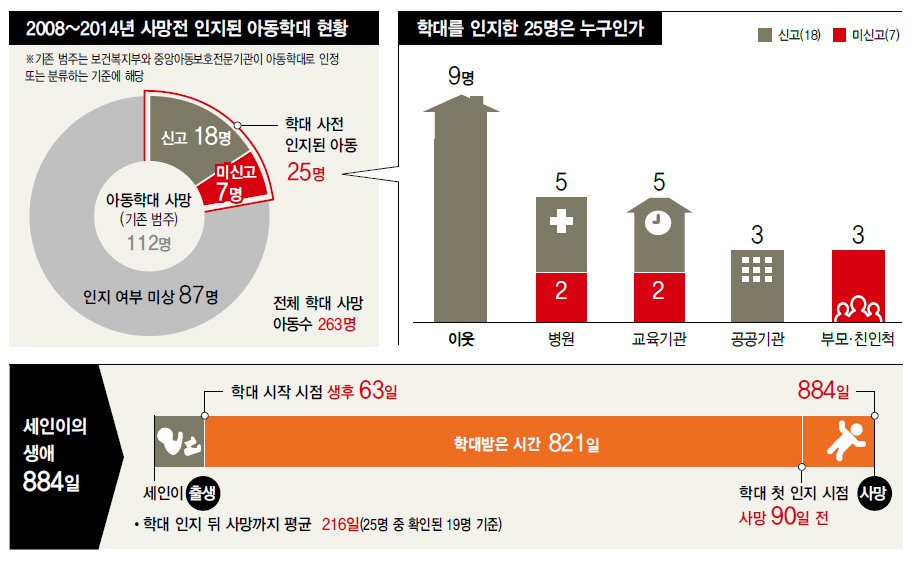

4일, <한겨레>가 국회, 보건복지부(복지부), 중앙아동보호전문기관, 법원, 법무부 등으로부터 입수한 아동학대 사례 개요, 판결문, 공소장, 사건기록 등을 분석해보니 2008~2014년 새 학대로 사망한 아동 112명 중 학대가 외부로 알려졌지만 구조받지 못해 숨진 아이가 25명(22.3%)이었다. 어른들이 제때 나섰더라면 구할 수도 있었던 목숨들이다.

사망 112명중 25명

외부에 학대사실 알려졌지만 ‘고모에 직접 SOS’ 지원이는

2주만에 뇌출혈로 ‘별’이 됐고 서현이는 학대한 새엄마에

“소풍가고 싶어요” 말 남기고… 구조신호 받은 곳 이웃이 최다

전문기관에 신고는 18명뿐 25명의 구조신호는 제각각이었다. 민지처럼 지원(5)이도 자신의 처지를 직접 알렸다. 고모와 큰엄마에게 “이모가 머리, 얼굴을 때리고 말을 듣지 않으면 밥을 주지 않는다”고 말했다. 지원이가 이모라고 부른 사람은 친척이 아닌 아빠의 애인이었다. 지원이는 학대를 알린 지 2주 만에 뇌출혈로 사망했다. 몸에서는 담뱃불로 지진 듯한 상처와 물집, 꼬집힌 자국이 확인됐다.

대부분의 아이들은 자신의 처지를 직접 알리지 못했다. 의사 표현조차 제대로 할 수 없이 어린 탓이다. 준영(10)이처럼 지저분한 옷차림으로 악취를 풍기거나, 진현(2)이 삼남매처럼 맨발로 동네를 누볐다. 한 살배기 호경이나 돌을 앞둔 승리처럼 아직 걷지도 말을 하지도 못하는 아이들은 밤낮없이 우는 수밖에 없었다.

여러 경로로 구조신호가 닿았고, 아이들을 살릴 ‘골든타임’이 시작됐다. 원래대로라면 어른들은 아동보호전문기관이나 경찰에 신고를 해야 했고, 신고받은 곳은 즉시 출동해 아이들을 구해내야 한다. 현실은 그렇지 못했다. 25명 가운데 학대 인지 시점에서부터 죽음에 이르기까지 시간이 파악된 19명, 이들이 기다린 시간은 평균 6개월이 넘었다. 216일에 이른다.

아빠가 피운 번개탄 연기 속에 갑자기 숨진 준영이처럼 22일밖에 버티지 못한 경우도 있었다. 90일 동안 구조를 기다린 세인이도 있다. 세인이가 산 날은 884일, 학대받은 날이 821일이다. 서현이처럼 학대가 알려진 뒤로 4년을 견딘 경우도 있었다. 갈비뼈 16개를 부러뜨린 새엄마를 향해 “소풍가고 싶어요”라는 말을 남긴 게 서현이의 마지막이다.

스물다섯 아이의 구조신호를 받은 곳 중에는 이웃이 9건으로 가장 많았다. 여섯 군데의 병원에서는 아이들의 상처를 통해 학대를 인지했다. 어린이집 등 교육기관 6곳과 공공기관 2곳도 학대를 목격했다. 친인척에게 알려진 것도 2명이었다.

사건별로, 학대를 눈치챈 어른들의 수를 세어보면 사회적 방임과 방치가 어느 정도인지 가늠할 수 있다. 민지에게 가해지는 쇠몽둥이질을 본 어른만 해도 둘이다. 지원이가 굶고 맞는다는 것은 고모와 큰엄마가 알고 있었다. 인선이의 몸에 멍을 본 어른들만 최소한 다섯이다. 서현이도 마찬가지다. 이웃만 아니라 어린이집 교사, 동네 피아노학원 선생님, 병원 의사 등 십수명의 어른들이 서현이의 멍을 보고 지나쳤다.

울음소리가 학대의 이유였던 11건의 경우 얼마나 많은 이웃이 울음소리를 듣고 학대를 의심했는지 알 수 없는 일이다. 의사와 간호사가 함께 환자를 돌보는 병원에서, 교사들이 모여 매일처럼 조회와 종례를 반복하는 어린이집 등 교육기관에서, 얼마나 많은 사람들이 아동학대를 알고도 지나쳤는지 정확히는 아무도 모른다.

문제는 신고다. 25명의 아이를 향한 학대를 알고도 아동보호전문기관에 신고가 이뤄진 건 18명뿐이다. 학대를 본 7명의 어른들은 ‘알고도’ 묵인한 것이다. 특히 이 가운데 지혜(1), 사랑이(1), 나람이(8), 인선이(5) 등 4명이 보낸 구조신호는 법에서 신고의무를 규정하고 있는 어린이집, 병원 등 공공의 영역에 닿았다. 하지만 어린이집, 병원 등은 기관(아동보호전문기관, 경찰 등)에 신고하지 않았다. 이들은 법대로라면 과태료 처벌을 받아야 했다. 하지만 아이들의 죽음에 대한 책임을 진 곳은 한 곳도 없다.

기관에 신고를 접수한 18명(15.9%)의 운명도 달라지지 않았다. 살렸어야만 하는 최소한의 숫자였다. 서현이는 멀리 이사하는 과정에서 같은 기관끼리 인수인계가 제대로 되지 않았다. 준영이는 신고 뒤 기관 조사과정에서 아빠에 의해 갑작스럽게 죽음을 맞이했다. 기관의 지속적인 모니터링 과정에서 부모의 학대로 숨진 경우도 있고, 기관에서 치료받을 병원을 알아보는 도중에 아이 스스로 목숨을 끊은 사례도 있다. 이렇게 아이들은 골든타임을 지나 하나둘 죽어갔다.

하어영 기자, 자료분석 서규석 haha@hani.co.kr

대부분의 아이들은 자신의 처지를 직접 알리지 못했다. 의사 표현조차 제대로 할 수 없이 어린 탓이다. 준영(10)이처럼 지저분한 옷차림으로 악취를 풍기거나, 진현(2)이 삼남매처럼 맨발로 동네를 누볐다. 한 살배기 호경이나 돌을 앞둔 승리처럼 아직 걷지도 말을 하지도 못하는 아이들은 밤낮없이 우는 수밖에 없었다.

여러 경로로 구조신호가 닿았고, 아이들을 살릴 ‘골든타임’이 시작됐다. 원래대로라면 어른들은 아동보호전문기관이나 경찰에 신고를 해야 했고, 신고받은 곳은 즉시 출동해 아이들을 구해내야 한다. 현실은 그렇지 못했다. 25명 가운데 학대 인지 시점에서부터 죽음에 이르기까지 시간이 파악된 19명, 이들이 기다린 시간은 평균 6개월이 넘었다. 216일에 이른다.

아빠가 피운 번개탄 연기 속에 갑자기 숨진 준영이처럼 22일밖에 버티지 못한 경우도 있었다. 90일 동안 구조를 기다린 세인이도 있다. 세인이가 산 날은 884일, 학대받은 날이 821일이다. 서현이처럼 학대가 알려진 뒤로 4년을 견딘 경우도 있었다. 갈비뼈 16개를 부러뜨린 새엄마를 향해 “소풍가고 싶어요”라는 말을 남긴 게 서현이의 마지막이다.

스물다섯 아이의 구조신호를 받은 곳 중에는 이웃이 9건으로 가장 많았다. 여섯 군데의 병원에서는 아이들의 상처를 통해 학대를 인지했다. 어린이집 등 교육기관 6곳과 공공기관 2곳도 학대를 목격했다. 친인척에게 알려진 것도 2명이었다.

사건별로, 학대를 눈치챈 어른들의 수를 세어보면 사회적 방임과 방치가 어느 정도인지 가늠할 수 있다. 민지에게 가해지는 쇠몽둥이질을 본 어른만 해도 둘이다. 지원이가 굶고 맞는다는 것은 고모와 큰엄마가 알고 있었다. 인선이의 몸에 멍을 본 어른들만 최소한 다섯이다. 서현이도 마찬가지다. 이웃만 아니라 어린이집 교사, 동네 피아노학원 선생님, 병원 의사 등 십수명의 어른들이 서현이의 멍을 보고 지나쳤다.

울음소리가 학대의 이유였던 11건의 경우 얼마나 많은 이웃이 울음소리를 듣고 학대를 의심했는지 알 수 없는 일이다. 의사와 간호사가 함께 환자를 돌보는 병원에서, 교사들이 모여 매일처럼 조회와 종례를 반복하는 어린이집 등 교육기관에서, 얼마나 많은 사람들이 아동학대를 알고도 지나쳤는지 정확히는 아무도 모른다.

문제는 신고다. 25명의 아이를 향한 학대를 알고도 아동보호전문기관에 신고가 이뤄진 건 18명뿐이다. 학대를 본 7명의 어른들은 ‘알고도’ 묵인한 것이다. 특히 이 가운데 지혜(1), 사랑이(1), 나람이(8), 인선이(5) 등 4명이 보낸 구조신호는 법에서 신고의무를 규정하고 있는 어린이집, 병원 등 공공의 영역에 닿았다. 하지만 어린이집, 병원 등은 기관(아동보호전문기관, 경찰 등)에 신고하지 않았다. 이들은 법대로라면 과태료 처벌을 받아야 했다. 하지만 아이들의 죽음에 대한 책임을 진 곳은 한 곳도 없다.

기관에 신고를 접수한 18명(15.9%)의 운명도 달라지지 않았다. 살렸어야만 하는 최소한의 숫자였다. 서현이는 멀리 이사하는 과정에서 같은 기관끼리 인수인계가 제대로 되지 않았다. 준영이는 신고 뒤 기관 조사과정에서 아빠에 의해 갑작스럽게 죽음을 맞이했다. 기관의 지속적인 모니터링 과정에서 부모의 학대로 숨진 경우도 있고, 기관에서 치료받을 병원을 알아보는 도중에 아이 스스로 목숨을 끊은 사례도 있다. 이렇게 아이들은 골든타임을 지나 하나둘 죽어갔다.

하어영 기자, 자료분석 서규석 haha@hani.co.kr

외부에 학대사실 알려졌지만 ‘고모에 직접 SOS’ 지원이는

2주만에 뇌출혈로 ‘별’이 됐고 서현이는 학대한 새엄마에

“소풍가고 싶어요” 말 남기고… 구조신호 받은 곳 이웃이 최다

전문기관에 신고는 18명뿐 25명의 구조신호는 제각각이었다. 민지처럼 지원(5)이도 자신의 처지를 직접 알렸다. 고모와 큰엄마에게 “이모가 머리, 얼굴을 때리고 말을 듣지 않으면 밥을 주지 않는다”고 말했다. 지원이가 이모라고 부른 사람은 친척이 아닌 아빠의 애인이었다. 지원이는 학대를 알린 지 2주 만에 뇌출혈로 사망했다. 몸에서는 담뱃불로 지진 듯한 상처와 물집, 꼬집힌 자국이 확인됐다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 오늘 공수처 조사 거부…“어제 충분히 얘기” [속보] 윤석열 오늘 공수처 조사 거부…“어제 충분히 얘기”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0116/53_17369859874257_20250116500458.webp)

![[속보] 윤석열 ‘건강상’ 오후 출석 요청…공수처 2시부터 조사 [속보] 윤석열 ‘건강상’ 오후 출석 요청…공수처 2시부터 조사](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0116/20250116500250.webp)