이용수 선생이 5월25일 2차 기자회견에서 한 발언을 여러번 읽었다. 놀라웠다. 내용이 아니라 생각했던 것 이상으로 ‘횡설수설’이 심했기 때문이다. 매끄럽게 흘러가야 할 말들은 자꾸 끊기고 비약하고 또 되돌아가고를 반복한다. 이건 무엇일까.

미리 준비된 기자회견문만 보고 그 내용에 대해 평가하기에 앞서, 일단 이 ‘횡설수설’ 앞에서 멈춰보자. 전하고자 하는 내용이 이미 준비되어 있더라도 실제로 말로 한다는 것은 그것과 질적으로 다른 행위다. 어떤 말을 입에 올릴 때마다 떠오르는 기억은 매끄러운 ‘의사 전달’을 방해하며 공백의 형태로 삶의 조각들을 드러낸다.

문제는 우리가 이 공백을, 그의 발언에 끼어든 수많은 행간들을 얼마나 읽어낼 수 있느냐에 있다. 거기에 담긴 30년에 걸친 운동에 대해, 그 현장에 대해 우리는 무엇을 알고 있을까? 우선 그 거리를 자각하는 것부터 시작해야 할 것 같다. ‘나’는 어느 위치에서 이 문제를 바라보고 있는 것일까.

지금 벌어지고 있는 이 사태를 생각하기 위해 먼저 짚어야 하는 부분은 아마도 ‘정치의 스펙터클화’일 것이다. 엠비(MB) 시절에 본격적으로 사회의 신자유주의화가 추진되면서 벌어진 일은 언론 장악, 댓글 공작 등등을 통해 여론과 현장을 철저하게 분리시키는 것이었다. 그리고 이 와중에 등장한 일종의 대항 언론인 ‘나꼼수’ 역시 음모론을 기조로 삼음으로써 정치의 장을 우리 손이 닿을 수 없는 먼 곳으로 보내버렸고, 이것이 가짜뉴스가 판칠 수 있는 바탕이 되었다. 이제 댓글을 달아 편을 가르는 게 정치가 되고 촌철살인이 인기를 끌 수 있는 기술로 떠올랐다. 시간을 들여서 구체적인 고민을 나누는, 그야말로 정치의 기본이 되는 자리는 가려졌다.

이 맥락 속에서 촛불집회가 가졌던 두가지 측면에 대해서도 다시 생각해볼 필요가 있을 것 같다. 즉, 직접민주주의를 고민하고 실천하는 자리로서의 광장과 200만명이 모였다고 자랑하는 스펙터클로서의 광장 말이다. 그 뒤 젊은 페미니스트들의 활동을 비롯해 새로운 현장을 만들어내는 직접민주주의적인 시도들은 지속되었지만 언론에서 크게 다룬 것은 이른바 ‘조국 사태’ 때 일어난 스펙터클 경쟁이었고, 그 틀 속에서 정치는 인기투표에 불과했다. 촛불의 ‘성과’인 문재인 정권 또한 계속 ‘연출’에 골몰했고, 그 결과는 지금 이 국면에서 탁현민을 다시 불러들이는 것으로 나타났다. 우리가 계속 정치의 소비자로 있는 한, 이런 흐름을 바꿀 순 없다.

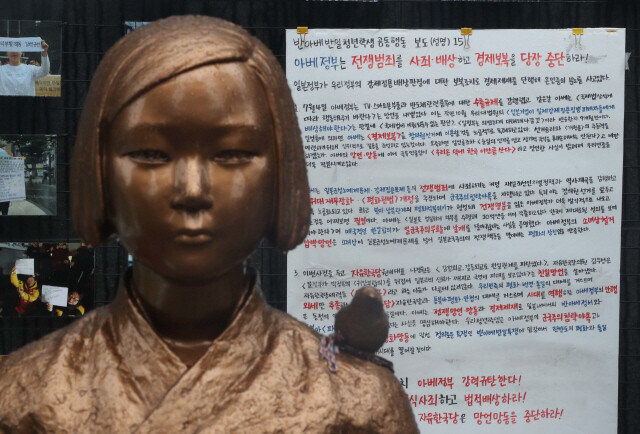

이른바 ‘위안부 문제’ 역시 이런 흐름 속에서 봐야 한다. 기본적으로 조계종이라는 거대 종교단체의 비리 문제인 ‘나눔의집 문제’와 정대협·정의연을 싸잡아서 비난하는 것을 보면 우리가 이 운동 현장에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 실감하지 않을 수 없다. 그동안 민주당 계열에서 즐겨 쓰던 ‘한일전 프레임’, 3·1절이나 8·15 때, 아니면 한일 간의 갈등이 불거졌을 때만 수요시위를 찾아가 보도함으로써 ‘위안부 문제’를 전시 성폭력의 문제가 아니라 ‘한일 간의 외교 현안’ 또는 ‘일제 만행의 증거’ 정도로 보게 만든 언론의 보도 자세 등이 이 판을 만들었다. 대부분 사람들은 이 판 위에서 ‘위안부 문제 해결을 위한 운동’을 접한다. 수요시위 현장에서 아무리 여성 인권을 강조하고 한일 시민사회의 연대를 외쳐도 그것은 많은 이들에게 닿지 못한다. 그것이 과연 정대협·정의연 책임일까?

물론 정대협·정의연이 정치인과 언론이 만들어놓은 이 프레임에서 벗어나려고만 한 것은 아니다. 어떤 국면에서는 분명 그것을 활용하기도 했다. 하지만 그것은 정대협·정의연의 운동이 원리원칙만을 내세우는 것이 아니라 현실적으로 문제 해결을 추구해야 했기 때문이다. ‘위안부 문제’를 해결하기 위해서는 정부의 협조가 반드시 필요하고 그것을 끌어내기 위해서는 대중적인 지지 역시 필수적이다. 활동가들의 딜레마는 여기서 생겨난다. ‘한일전 프레임’을 이용하면 정부 협조도 비교적 쉽게 얻을 수 있고 언론에서도 크게 다루어준다. 그런데 만약 ‘위안부 문제’를 일관되게 전시 성폭력의 문제이고 여성 인권의 문제라고만 주장했다면 지금 한국 사회에서 이 운동의 위상은 어땠을까? 정대협·정의연의 운동이 민족주의적으로 보인다면, 그것은 한국 주류 사회가 (적어도 규범적으로는) 민족주의적이기 때문이다. 운동이 성공하려면 당연히 대중화가 필요하지만 바로 그 대중이 보수적일 때 과연 어떤 선택이 가능할지 한번 구체적으로 상상해볼 필요가 있다.

하지만 힘들었겠다고 납득하는 것으로 멈춰서는 안 된다. 대중들에게 호소하면서 바로 그 대중이 변해가는 과정을 만들어내는 것이 운동의 과제이기 때문이다. 정대협·정의연이 놓인 조건을 이해하는 것은, 단지 그 운동이 처한 어려움을 이해하고 옹호하기 위해 필요한 것이 아니라 함께 새로운 운동을 만들어나가기 위해 필요한 것이다. 다시 물어야 한다. 나에게 ‘위안부 문제’란 무엇인가?

이제 뉴스는 그만 보고 구체적인 논의를 시작하자.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다” [영상] [속보] 윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503422.webp)

![[속보] 헌재, 윤석열 쪽 ‘한덕수 증인신청’ 기각…13일 8차 변론 [속보] 헌재, 윤석열 쪽 ‘한덕수 증인신청’ 기각…13일 8차 변론](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503829.webp)