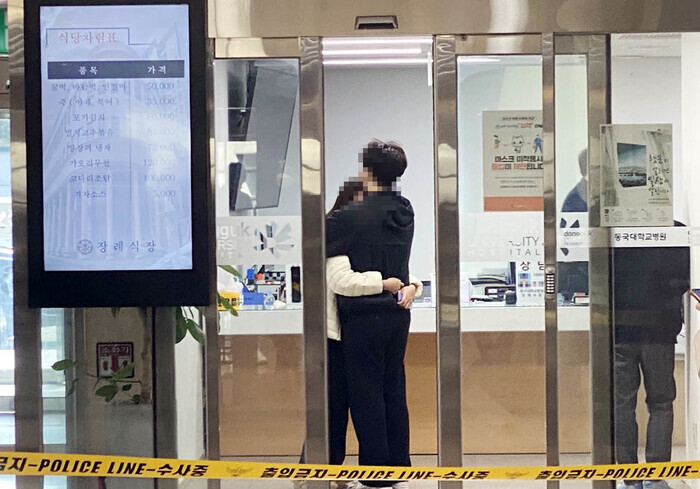

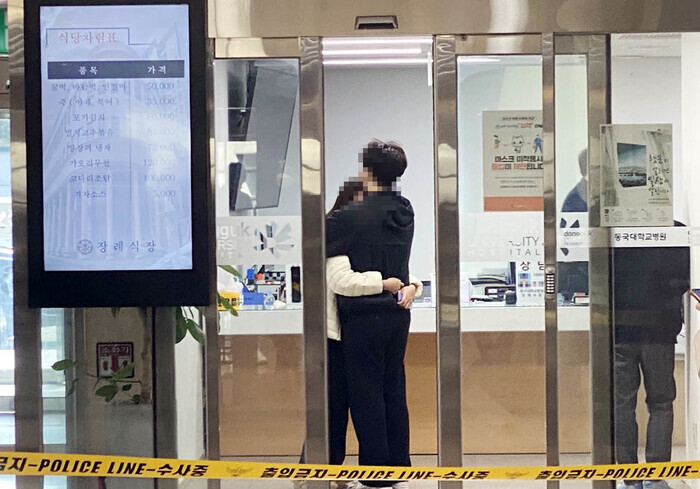

지난 30일 오전 경기 고양시 일산동구 동국대학교 일산병원 장례식장 모습. 연합뉴스

전광준 | 법조팀 기자

참사는 누군가의 얼굴로 기억된다. 적어도 내게는 그렇다. 7명의 목숨을 앗아간 ‘종로 고시원 화재’가 2018년 11월 발생했다. 고시원을 탈출한 이아무개씨는 “(방에) 창문이 있어 살았다. 없었으면 죽었다”고 말했다. 주름살이 깊은 이씨에게서 탄내가 났다. 참사의 냄새였다. 이씨를 인터뷰한 곳은 ‘핫플레이스’였던 서울 종로구 익선동 거리. 손잡고 지나가던 젊은 커플들이 어리둥절한 표정으로 나와 이씨를 쳐다보던 모습이 떠오른다.

이태원 참사는 ㄱ씨 얼굴로 기억될 것 같다. 참사 다음날인 10월30일 저녁, ㄱ씨를 이태원역 근처 순천향대병원 앞 주차장에서 처음 만났다. 병원 앞에서 취재원을 무작정 기다리는 ‘뻗치기’를 한 지 8시간 정도 지난 뒤였다. 기자들의 장례식장 출입이 통제돼, 장례식장을 드나드는 이들에게 ‘누굴 찾으러 왔나’ 묻는 것 말고 할 수 있는 일이 없었다.

한명 한명 장례식장에서 나올 때마다 기자들이 몰려들었다. 나를 비롯한 기자들 십수명이 빠르게 걸음을 옮기던 한 남성을 뛰어서 쫓아가느라 주차장 기둥에 부딪칠 뻔하기도 했다. 한 기자는 이 남성이 차에 탄 뒤에도 차 문 사이에 손을 넣은 채 ‘누굴 보러 왔나’ 계속 물었다. 누군지 모를 이의 “손 빼세요”란 말이 나온 뒤에야 그 남성은 차 문을 닫고 출발할 수 있었다.

‘유족 사연을 들어보라’는 지시는 없었지만 괜히 몸이 달았다. 저녁이 돼 주변이 어두워지자 불이 켜진 통유리창 너머 장례식장이 환히 보였다. 유족 사이 앉아 있던 한 남성이 장례식장 밖으로 나오려는 듯했다. 장례식장을 나온 그를 쫓아가 인적 드문 주차장에서 말을 걸었다. ㄱ씨는 담담하게 인터뷰에 응해줬다.

ㄱ씨는 이태원 참사로 두살 터울 친동생을 떠나보냈다. ㄱ씨는 병원에 와 동생 주검을 보고 “다리에 힘이 풀렸다. 온종일 울었다”고 말했다. 모든 것을 아낌없이 형에게 베풀어주는 동생이었다고도 했다. 눈동자가 보통 사람보다 커다란 ㄱ씨 말투는 담담했지만, 쓰고 있던 안경에는 미처 닦지 못한 눈물 자국이 남아 있었다. 10분 정도 짧게 기자와 대화를 나눈 뒤 ㄱ씨는 발걸음을 옮겼다.

ㄱ씨 가족 등 세 가족이 다음날 빈소를 차렸다. 본격적인 ‘빈소 취재’가 시작됐다. 빈소가 마련된 2층에서 유족들은 고인 이름을 부르며 오열했다. 눈물이 고였지만 일은 해야 했다. 하나둘씩 배달돼 온 근조기·근조화환에 적힌 내용을 메모했다. 고인의 신원을 파악할 수 있는 단서니까. 10분쯤 뒤 경찰이 기자들은 모두 1층으로 내려가라고 공지했다. 내심 고마웠다. 바로 옆에서 유족들의 울음소리가 계속 들리는데 평소처럼 거리를 두고 취재할 자신이 없었다. 그날 밤 다시 만난 그 경찰은 ‘쫓아내 미안하다’고 사과했지만 정말 괜찮았다.

ㄱ씨는 계속해 기자들 취재에 응했다. 궁금했다. 기자들이 모두 떠나 고요한 2일 저녁, ㄱ씨가 담배를 피우러 장례식장 밖에 나온 걸 보고 따라갔다. 그리고 물었다. “왜 저희 취재에 응해주세요?” ㄱ씨는 “말하고 싶어 말했다”고 했다. 다시 물었다. “혹시 마음 정리에 도움이 될까요?” ㄱ씨는 답했다. “그렇다. 말을 자꾸 하니까 동생이 떠났다는 게 현실이란 점이 더욱 느껴진다. 얘기를 안 하고 있었다면 동생을 혼자 품고만 있어 떠나보내기 힘들었을 것 같다.” 참사 때 유족 취재가 무의미하지는 않구나 싶었다. 많이 고마웠다.

3일 현재 이번 참사로 156명이 희생됐다. ㄱ씨를 제외하고, 취재에 응해준 유족들이 고인의 생전 사연을 털어놓아 어떤 도움을 받았는지는 모르겠다. 유족 사연을 취재해 보도했을 때, 사건 공론화 외에 어떤 공익적인 목적이 달성되는지도 아직 명확한 답을 찾지 못했다. 인생에서 가장 힘든 시기를 보내고 있을 텐데도 기자에게 곁을 내준 모든 유족께 감사드린다. 그리고 언론 취재로 고생하신 유족들께는 진심으로 사과드린다. ㄱ씨 동생을 비롯한 모든 고인의 명복을 빈다.

light@hani.co.kr