검찰이 ‘2007년 남북 대화록이 국가기록원 대통령기록관에 존재하지 않는 것’으로 결론을 내린 2일 오후 검찰 디지털포렌식센터(DFC) 소속의 디지털 자료 분석용 특수차량이 경기 성남시 수정구 국가기록원을 떠나고 있다. 성남/강창광 기자 chang@hani.co.kr

‘이관 안된 대화록’ 둘러싼 쟁점

①대통령기록관 이관 여부는

검찰 “아예 옮겨지지 않아”

참여정부 출신 “오류로 누락 가능성” ②삭제 기능 여부 논란

검찰 “지운 파일 발견해 복구”

참여정부 출신 “삭제 기능 있지만

청와대 일반직원들은 못해” ③청와대 이지원 시스템엔 왜 없나

검찰, 봉하 이지원 분석 진행과정서

대통령기록관 이관 안된 이유 조사 ④삭제했다면 누가 왜?

“노 전 대통령이 목록서 삭제 지시”

조명균 전 비서관, 검찰서 진술한듯

참여정부 인사 “국정원에도 넘겼는데

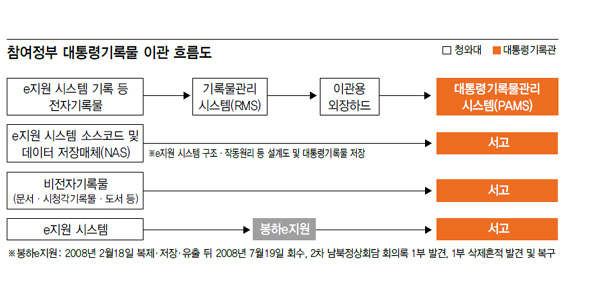

대통령기록관에 안넘길 이유 없어” 2007년 남북정상회담 대화록(대화록) 실종 사건을 수사한 검찰이 ‘국가기록원 대통령기록관에는 대화록이 없다’면서, 동시에 노무현 전 대통령이 청와대 업무관리시스템인 이지원을 복사한 ‘봉하 이지원’에서는 대화록이 발견됐다고 밝혔다. 결국 봉하 이지원에는 있는 대화록이 왜 대통령기록관에는 이관되지 않았는지, 누가 언제 어떤 의도로 대화록을 삭제했는지 등이 향후 검찰이 규명해야 할 새로운 의문점으로 떠올랐다. ■ “이관했다” 대 “이관 안 됐다” 참여정부 인사들은 그동안 “남북정상회담 대화록을 대통령지정기록물로 지정한 뒤 대통령기록관에 이관했다”고 말해왔다. 지난 7월 여야 열람위원단이 ‘대통령기록관에는 대화록이 없다’는 결론을 내놓자, 참여정부 인사들은 “정상적으로 모두 이관했다”면서도 “이관 과정에서 기술적으로 누락됐을 수 있다”고 여지를 남겼다. 청와대 이지원에서 생산된 대통령기록물은 ‘대통령비서실 기록관리시스템’(RMS)으로 넘겨졌고, 이는 다시 대통령기록관 시스템인 팜스(PAMS)로 최종 이관됐다. 여러 기관에서 다양한 파일 형식으로 작성·생산된 문서들을 팜스가 인식할 수 있게 파일 형식을 전환하는 과정에서 ‘전환 오류로 인한 누락’이 발생했을 수 있다는 것이다. 이 때문에 참여정부 인사들은 팜스로 넘어가기 전 단계인 청와대 이지원 시스템을 복원·구동하면 대화록을 정상 이관한 사실을 확인할 수 있다고 주장해 왔다. 그러나 검찰은 대화록 자체가 아예 대통령기록관으로 이관되지 않았으며, 청와대 이지원 시스템에서도 대화록이 발견되지 않았다고 발표했다. ■ “삭제 불가능” 대 “삭제 흔적 발견” 봉하 이지원에서 나온 대화록은 두 가지다. 검찰은 “국가정보원이 보관하고 있는 대화록과 거의 동일한 대화록을 발견했다. 이와 별도로 이 대화록의 초안 파일이 삭제된 흔적을 발견해 복구했다”고 밝혔다. 대화록 초안을 작성한 뒤, 이를 다듬어 대화록 최종본을 생산한 참여정부 인사가 초안을 삭제했던 것으로 보인다. 검찰은 봉하 이지원이 청와대 이지원을 대통령기록관에 이관하기 전에 통째로 복제한 것이기 때문에 삭제 흔적을 찾아낼 수 있었다고 설명했다. 참여정부 인사들이 그동안 “이지원에는 삭제 기능이 없다”고 주장해온 것과는 다른 결과다. 검찰 발표 뒤 이지원 시스템을 잘 아는 참여정부 인사는 2일 “이지원에 삭제 기능이 있기는 하지만 청와대 일반 직원은 삭제할 수 없다. 기록물 이관 과정에서 대화록 초안 같은 ‘쓰레기 기록’은 삭제하고 완성본만 이관하는 것이 맞다”고 말했다. 노무현재단 쪽도 “최종본이 만들어지면 초안을 삭제하는 것은 당연하다. 검찰이 ‘삭제’나 ‘복구’라는 표현을 사용해 흡사 대단한 의혹이 있는 것으로 정략적으로 몰아가고 있다”고 주장했다.

■ 삭제했다면 누가, 왜? 검찰 수사는 청와대 이지원에서 누가, 왜 대화록을 삭제했는지를 찾는 쪽으로 초점이 옮겨갈 전망이다. 조명균 전 청와대 안보정책비서관은 지난 2월 노 전 대통령의 서해북방한계선(NLL) 사건과 관련해 검찰에서 “노 전 대통령이 대화록을 이지원 시스템의 대통령 목록에서 삭제하라고 지시했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 당시 수사를 지휘한 검찰 간부는 “노 전 대통령이 후임 대통령이 남북정상회담 결과물을 참고해 열람할 수 있도록 편의상 국정원에서 관리하도록 지시한 것은 국정원 관계자 등의 진술을 통해 확인했다”고 말했다.

검찰이 대화록의 법적 성격을 대통령기록물로 볼 것인지, 공공기록물로 볼 것인지도 관건이다. 대통령기록물로 보면 반드시 이관해야 할 의무가 발생하기 때문에 대통령기록물관리법 위반 혐의가 적용될 수 있다. 하지만 지정기록물 지정 권한이 있는 노 전 대통령이 삭제를 지시했다면 법적으로 문제 삼을 수 없다. 검찰도 지난 2월 엔엘엘 사건 수사 때 국정원이 보관하고 있던 회의록 발췌본을 공공기록물로 간주하고 열람한 바 있다. 다만, 공공기록물로 규정하면 국정원 보관 대화록을 원장이 비밀해제한 뒤 공개한 국정원의 논리도 정당성을 부여받게 된다. 참여정부 인사들은 “상식적으로 국정원에도 넘긴 대화록을 대통령기록관에 넘기지 않을 이유가 없다”는 기존 해명에 변화가 없다고 밝히고 있다.

■ 청와대 시스템에는 왜 없나? 검찰은 대통령기록관에 이관되지 않은 대화록이 봉하 이지원에서 발견된 경위를 구체적으로 밝히지 않았다. 아직 봉하 이지원 분석 작업이 끝나지 않았다는 게 검찰 설명이다. 검찰은 봉하 이지원이 청와대 이지원 자료를 그대로 옮겨놓은 것이기 때문에 대화록이 기록관에 이관되지 않은 이유를 풀어줄 단서로 보고 집중 분석을 하고 있다.

노무현재단 쪽은 이명박 정부 시절이던 2008년, 노 전 대통령의 대통령기록물 유출 의혹 사건에서 검찰이 내놓은 수사결과를 거론하며 공세로 맞섰다. “당시 검찰은 2개월 이상 조사를 거쳐 청와대 이지원을 복사한 봉하 이지원에는 대통령기록관에 이관하지 않은 기록물은 없다고 밝혔는데, 지금의 검찰 발표와 모순된다”는 주장이다.

김남일 김정필 기자 namfic@hani.co.kr

■ 삭제했다면 누가, 왜? 검찰 수사는 청와대 이지원에서 누가, 왜 대화록을 삭제했는지를 찾는 쪽으로 초점이 옮겨갈 전망이다. 조명균 전 청와대 안보정책비서관은 지난 2월 노 전 대통령의 서해북방한계선(NLL) 사건과 관련해 검찰에서 “노 전 대통령이 대화록을 이지원 시스템의 대통령 목록에서 삭제하라고 지시했다”고 진술한 것으로 알려졌다. 당시 수사를 지휘한 검찰 간부는 “노 전 대통령이 후임 대통령이 남북정상회담 결과물을 참고해 열람할 수 있도록 편의상 국정원에서 관리하도록 지시한 것은 국정원 관계자 등의 진술을 통해 확인했다”고 말했다.

검찰이 대화록의 법적 성격을 대통령기록물로 볼 것인지, 공공기록물로 볼 것인지도 관건이다. 대통령기록물로 보면 반드시 이관해야 할 의무가 발생하기 때문에 대통령기록물관리법 위반 혐의가 적용될 수 있다. 하지만 지정기록물 지정 권한이 있는 노 전 대통령이 삭제를 지시했다면 법적으로 문제 삼을 수 없다. 검찰도 지난 2월 엔엘엘 사건 수사 때 국정원이 보관하고 있던 회의록 발췌본을 공공기록물로 간주하고 열람한 바 있다. 다만, 공공기록물로 규정하면 국정원 보관 대화록을 원장이 비밀해제한 뒤 공개한 국정원의 논리도 정당성을 부여받게 된다. 참여정부 인사들은 “상식적으로 국정원에도 넘긴 대화록을 대통령기록관에 넘기지 않을 이유가 없다”는 기존 해명에 변화가 없다고 밝히고 있다.

■ 청와대 시스템에는 왜 없나? 검찰은 대통령기록관에 이관되지 않은 대화록이 봉하 이지원에서 발견된 경위를 구체적으로 밝히지 않았다. 아직 봉하 이지원 분석 작업이 끝나지 않았다는 게 검찰 설명이다. 검찰은 봉하 이지원이 청와대 이지원 자료를 그대로 옮겨놓은 것이기 때문에 대화록이 기록관에 이관되지 않은 이유를 풀어줄 단서로 보고 집중 분석을 하고 있다.

노무현재단 쪽은 이명박 정부 시절이던 2008년, 노 전 대통령의 대통령기록물 유출 의혹 사건에서 검찰이 내놓은 수사결과를 거론하며 공세로 맞섰다. “당시 검찰은 2개월 이상 조사를 거쳐 청와대 이지원을 복사한 봉하 이지원에는 대통령기록관에 이관하지 않은 기록물은 없다고 밝혔는데, 지금의 검찰 발표와 모순된다”는 주장이다.

김남일 김정필 기자 namfic@hani.co.kr

검찰 “아예 옮겨지지 않아”

참여정부 출신 “오류로 누락 가능성” ②삭제 기능 여부 논란

검찰 “지운 파일 발견해 복구”

참여정부 출신 “삭제 기능 있지만

청와대 일반직원들은 못해” ③청와대 이지원 시스템엔 왜 없나

검찰, 봉하 이지원 분석 진행과정서

대통령기록관 이관 안된 이유 조사 ④삭제했다면 누가 왜?

“노 전 대통령이 목록서 삭제 지시”

조명균 전 비서관, 검찰서 진술한듯

참여정부 인사 “국정원에도 넘겼는데

대통령기록관에 안넘길 이유 없어” 2007년 남북정상회담 대화록(대화록) 실종 사건을 수사한 검찰이 ‘국가기록원 대통령기록관에는 대화록이 없다’면서, 동시에 노무현 전 대통령이 청와대 업무관리시스템인 이지원을 복사한 ‘봉하 이지원’에서는 대화록이 발견됐다고 밝혔다. 결국 봉하 이지원에는 있는 대화록이 왜 대통령기록관에는 이관되지 않았는지, 누가 언제 어떤 의도로 대화록을 삭제했는지 등이 향후 검찰이 규명해야 할 새로운 의문점으로 떠올랐다. ■ “이관했다” 대 “이관 안 됐다” 참여정부 인사들은 그동안 “남북정상회담 대화록을 대통령지정기록물로 지정한 뒤 대통령기록관에 이관했다”고 말해왔다. 지난 7월 여야 열람위원단이 ‘대통령기록관에는 대화록이 없다’는 결론을 내놓자, 참여정부 인사들은 “정상적으로 모두 이관했다”면서도 “이관 과정에서 기술적으로 누락됐을 수 있다”고 여지를 남겼다. 청와대 이지원에서 생산된 대통령기록물은 ‘대통령비서실 기록관리시스템’(RMS)으로 넘겨졌고, 이는 다시 대통령기록관 시스템인 팜스(PAMS)로 최종 이관됐다. 여러 기관에서 다양한 파일 형식으로 작성·생산된 문서들을 팜스가 인식할 수 있게 파일 형식을 전환하는 과정에서 ‘전환 오류로 인한 누락’이 발생했을 수 있다는 것이다. 이 때문에 참여정부 인사들은 팜스로 넘어가기 전 단계인 청와대 이지원 시스템을 복원·구동하면 대화록을 정상 이관한 사실을 확인할 수 있다고 주장해 왔다. 그러나 검찰은 대화록 자체가 아예 대통령기록관으로 이관되지 않았으며, 청와대 이지원 시스템에서도 대화록이 발견되지 않았다고 발표했다. ■ “삭제 불가능” 대 “삭제 흔적 발견” 봉하 이지원에서 나온 대화록은 두 가지다. 검찰은 “국가정보원이 보관하고 있는 대화록과 거의 동일한 대화록을 발견했다. 이와 별도로 이 대화록의 초안 파일이 삭제된 흔적을 발견해 복구했다”고 밝혔다. 대화록 초안을 작성한 뒤, 이를 다듬어 대화록 최종본을 생산한 참여정부 인사가 초안을 삭제했던 것으로 보인다. 검찰은 봉하 이지원이 청와대 이지원을 대통령기록관에 이관하기 전에 통째로 복제한 것이기 때문에 삭제 흔적을 찾아낼 수 있었다고 설명했다. 참여정부 인사들이 그동안 “이지원에는 삭제 기능이 없다”고 주장해온 것과는 다른 결과다. 검찰 발표 뒤 이지원 시스템을 잘 아는 참여정부 인사는 2일 “이지원에 삭제 기능이 있기는 하지만 청와대 일반 직원은 삭제할 수 없다. 기록물 이관 과정에서 대화록 초안 같은 ‘쓰레기 기록’은 삭제하고 완성본만 이관하는 것이 맞다”고 말했다. 노무현재단 쪽도 “최종본이 만들어지면 초안을 삭제하는 것은 당연하다. 검찰이 ‘삭제’나 ‘복구’라는 표현을 사용해 흡사 대단한 의혹이 있는 것으로 정략적으로 몰아가고 있다”고 주장했다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 반박한 최상목…계엄지시 문건 “받았다” 재확인 [속보] 윤석열 반박한 최상목…계엄지시 문건 “받았다” 재확인](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206503362.webp)

![[단독] 내란 군 수뇌부, 설날 ‘떡값’ 550만원씩 받았다 [단독] 내란 군 수뇌부, 설날 ‘떡값’ 550만원씩 받았다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206503767.webp)

![[영상] 국힘 강선영 “야!”…국민 듣는데 동료 의원에 폭언 [영상] 국힘 강선영 “야!”…국민 듣는데 동료 의원에 폭언](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206503583.webp)

![[단독] ‘황제 접견’ 윤석열, 수감 20일간 70번 외부인 만났다 [단독] ‘황제 접견’ 윤석열, 수감 20일간 70번 외부인 만났다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0206/53_17388163315589_20250206501954.webp)